第1865号2011年7月25日

復興を信じて心をつなぐ 被災地支援ボランティア活動報告(6月19日〜6月27日)

連合による、岩手県での「被災地支援ボランティア活動」の第11次派遣に、静教組から増田浩己さん(小笠支部)と沢田智文さん(磐周支部)が参加しました。また、石山知義さんも日教組から参加しました。3月11日から100日が過ぎての今回のボランティア活動は、大船渡市での活動となりました。復興を信じて心をつなぎ、現在も途絶えることなく支援ボランティア活動は継続しています。

みんなの力で不可能が可能に

野球場の横の側溝掃除はかなり大変だった。側溝の泥の中には腐敗した魚も混じっており、かなりの異臭を放ち、防塵マスクをしていても臭いは防げなかった。側溝にはグラウンドの土も入り込み、深さ以上の泥に覆い尽くされていた。また、1mくらいの丸太がすっぽりはまっていた。泥はコンクリートのような硬さとなっており、作業は思うようにすすまず、重機でやらないと不可能だと感じた。しかし、こつこつと崩し、地道に作業を続けると、不可能だと思った側溝が見事につながった。野球場のブルペンの屋根に魚がたくさんはさまっていたのが印象的だった。先が遠い作業であるが、地元の方が声をかけてくれて勇気が湧き、明日への活力となった。

日本の水産業復興につながることを願って

▲増田さん

▲沢田さん

大船渡港での冷凍庫の断熱材の片付け作業は、重機で細かく破砕された断熱材を袋詰めする作業だった。断熱材に腐敗した魚の身がこびりつき、異臭を放っていた。ハエも異常なまでの数がいて、あまりの異臭に30分の作業が限界であり、作業30分休憩10分を繰り返した。

暑さと臭いと戦いながらの作業で、作業開始3分ほどで防塵マスクの中は汗でびしょびしょになった。最初は作業をすすめても片付いているのかが分からないほどの量だったが、3日間ひたすら作業を行い、片付けを終了することができた。ほんのわずかな復興支援だが、充実感があった。

▲断熱材の山

▲作業を終えて

子どもたちの笑顔のために

▲体育館内の支援物資

大船渡市立盛(さかり)小学校の体育館に大量に備蓄されている支援物資の搬出作業を行った。校庭には仮設住宅が建ち始め、校庭を使用できなくなる児童が体育館を使用できるようにするための作業だった。この体育館にある物資の搬出先は市民体育館や大船渡港付近の大テントである。体育館が使用できるようになれば子どもたちがきっと喜んでくれると思い、必死になって作業をすすめた。

被災地をこの目で見て

被害の大きかった大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市を視察した。バスの運転手さんが解説をしてくださった。その運転手さんも被災者であり、家が流され、両親は現在、仮設住宅での生活だということである。

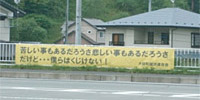

バスの中から見る光景に、発する言葉がない。がれき置き場となっている小学校、津波により流された防波堤、道路に乗り上げた大きな船、跡形もなくなった駅…。バスの中は時間が過ぎていくごとに無言になっていった。しかし、建ち並んでいる仮設住宅では、新たな生活がスタートしている。着実に復興に向けて前進している。

自分にできることは本当にわずかである。それでも、やれることをやっていきたい。現地を離れたら気持ちも離れてしまうということがないよう、心をつないでおきたい。