第1843号2010年8月25日

平和・人権・命の大切さを考える 広島平和学習の旅

2010.8.4〜6

一昨年前からスタートした広島平和学習の旅。これまで行ってきた沖縄平和学習の旅と隔年での開催をしています。広島・沖縄両県の平和学習を通して、平和・人権の大切さを今後も考えていきたいと思います。

今回の平和学習の旅へは、本部・支部合わせて20人の団員が参加し、平和・人権等への学習を深めました。

| 主な日程 | |

|---|---|

| 8月4日(水) | 平和記念資料館→折り鶴平和行進→核兵器廃絶平和ヒロシマ大会 |

| 8月5日(木) | 大久野島フィールドワーク |

| 8月6日(金) | 平和記念式典→広島城(大本営・地下施設・被爆樹木など)→陸軍墓地→宇品港(軍用桟橋など) |

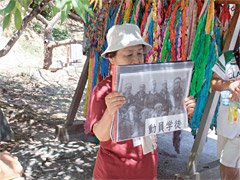

大久野島(毒ガスの島)

第2次世界大戦中、ベルサイユ条約やジュネーブ協定で毒ガスの使用が禁止されていたにもかかわらず、日本軍は大久野島で毒ガスを製造し、中国への侵略戦争で毒ガスを使用し、大きな被害を与えました。ここでは、1tで約2,000発の毒ガス弾が作れるものを6,616tも製造していたそうです。また、敗戦時、日本軍が中国に遺棄してきた毒ガスが現在でも中国の人たちを死傷させているのだという話もうかがいました。戦争の被害だけでなく加害の視点に立って、平和について考えることができました。

今回講師をお願いした毒ガス島歴史研究所の山内さんは、多くの方々に接触し証言を受け止めてきたそうです。涙ながらに「次の世代に伝えてほしい」と語る姿に、あらためて教職員として子どもたちに戦争と平和を伝える責務を強く感じました。

広島城(大本営・地下施設)

広島城は、軍事拠点として大本営がおかれました。講師の広島平和教育研究所の江種さんとともに地下施設に入り、説明を受けました。地下施設は、作戦が練られ、各地区に伝達をされる施設となっていました。コンクリートで覆われ、爆弾が投下されても破壊されないほどの強度を誇っていたそうです。しかし、この中にいられるのはほんの数人であり、多くの人は爆風などで大切な命を失っています。自らも17歳の時に被爆している江種さんは「今もなお、この川底には原爆の犠牲者たちが眠っている…」と当時を振り返り、込み上げてくる激しい悲しみや怒りを抑えながら、私たちに語りかけてくれました。その重みのある一つ一つの言葉から平和への祈りを感じました。

参加者の感想

広島平和学習の旅では、講師の方からこれまで知らなかった事実を教えていただいた。自分が戦争や平和について無関心だったことを反省すると同時に、事実を知らないこと、知らされない恐ろしさを感じた。今回、戦争や原爆について知ることができ、これを今後どのように生かし、子どもたちに伝えていくか考えていきたい。