第1824号2009年11月10日

研究の成果を広げ 交流を深めましょう 〜第59次教育研究静岡県集会開催〜

2009年10月24日(土)25日(日)に、富士市立富士中学校(富士支部)において、第59次教育研究静岡県集会が開催されました。

全体会では、ドイツ文学翻訳家の池田香代子さんによる講演『グローバルな視点からみた教育のあり方』が行われました。

2日間にわたって開催された分科会では、それぞれの組合員が持ち寄ったレポートをもとに実践発表、熱心な討議がなされました。また、教科・領域に関する分科会以外に栄養教職員部懇談会と特別分科会「静教組のめざす学びと学校のあり方」が開かれ、活発な話し合いが行われました。

県下各地から2日間でのべ約1,430人が集まり、実り多き研究集会となりました。

私たち自身の研究の継続を

静岡県教職員組合執行委員長 加藤典男

今次教研にあたり、教育研究を重ねてきた成果と現在の課題を顧みて、この2日間を皆さんの熱い討論で盛り上げていただきたいと考えます。期間の長短はありますが、共同研究者の方々には多くの示唆をいただいています。執行委員長として静岡県のこの蓄積は、子どもの健やかな成長を願うのは勿論でありますが、自立した、そして社会を見つめ批判できる力を将来展望の中で身につけていくことにつながっていると思うのです。そこには、子ども自らが社会の中で必要な存在であると肯定すること、責任が常に言動にはついてまわることも意識化されなければなりません。ぜひ、レポートや意見の中にある素晴らしい実践を日常に生かしてください。

2007年書記長であった私は、教育をめぐる諸問題について朝日新聞の取材を受けました。1947年の教育基本法のその理念は、まさに人格の完成をめざすことであり、それを実現するため教育の力にまつとしたことは、考え方の相異とかといったレベルではない深淵なるものであるとくり返しました。「最近の学校の様子をどう見るのか」「どうしたら問題を解決できるのか」といった記者とのやりとりは、人間関係を構築する力が弱くなっているのではないかという懸念や現実の中で、生徒指導が極めて困難なこと、勤務は子どもと正面から向き合えないほど多忙なことに及んでいきました。その記者は今でも憶えているのですが、最後にこう言ったのです。「やはり静岡県の方々は教育実践でがんばっているのですね。」と。私が大きくうなずいた瞬間です。

派手さはなくても地道にコツコツを大事にした皆さんの学校でのとりくみを話に出していただければ、自ずと議論は深まるのです。「ヒト」が「人間」になる条件は「人間は選びながら発達をする」「ひとは互いに結びつき協力する」「人間は問い直す能力がある」の三点であるとの議論を交したことがあります。それは、学校5日制の役割と機能を人間性を育むものとして考えなければならないとした頃のことです。

果たして、今の姿は描いたものと合っているでしょうか。ちょうど10年位前、1997年、98年を分岐点にして、虐待も不登校も中退もこの時期に増加していたことに注意しておく必要があります。その要素の直接的な最たるものは倒産と失業だと論じられました。今、私たちは、どんな状況におかれた子どもたちに向きあっているか、ということなのです。日本の教育を考える10人委員会はいくつかの提言をしています。「義務教育は将来への投資」「義務教育はすべての人に機会均等であるべき」というのが基本的な考え方です。

私がレポートをもって県教研へきたのは、今から30年前のことでした。緊張しながらも実践交流に胸躍らせたものです。明るい展望をみるには、まだまだ私たち自身の研究の継続が必要です。そして今、かかわっているこの子らが大人になった時、本当に世の中が平和で穏やかな状態になっていることを語り合いながら、教職員としての責任を果たしていきたいと考えるのです。どうか2日間が充実したものとなるよう、あらためてご期待申し上げあいさつといたします。

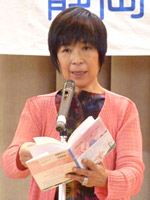

記念講演 「グローバルな視点からみた教育のあり方」

講師 池田香代子さん(ドイツ文学翻訳家)

「世界がもし100人の村だったら」(池田香代子再話・マガジンハウス)は、2001年12月に出版された。アメリカによるアフガン報復攻撃宣言を受けての緊急出版である。アフガンの国の人々が長い間、戦乱に苦しみ、さらに軍事攻撃にさらされていること、その地で日本人医師の中村哲さんが20年近く医療に携わり、井戸を掘り、緊急募金を始めたと知り、自分にも何かできることはないかを考え、友人から来た電子メールを本にしてその印税を中村さんに使ってもらおうと思い立った。

電子メールは、ドネラ・メドウズという米国の環境学者のエッセイが元になっている。彼女の書いた文章がインターネットで世界中を駆け巡り、その間に徐々に形を整えていった。人から人に伝えられたという意味では、現代の民話と言える。文章を書き直し、数字については専門家に相談して差し替えた。その後、たべもの編、子ども編などテーマ別に5冊出版している。

世界の貧富の差は、どうにもならない問題ではない。マイクロクレジットで貧困から抜け出した人もいる。マイクロクレジット(少額融資)とは、ムハマド・ユヌス教授が考え出した貧しい人々に少額のお金を無担保で貸す制度である。借り手は、5人1組でグループを作り、それぞれが自分の仕事に必要なお金や収益性について計画を立て、申込書に記入する。それには、基本的な読み書き計算ができることが必須であり、それが貧困からの脱出につながる。文字が読めるようになると自信がつき、自分の頭で考えるようになる。マイクロクレジット制度では、支援を受けている女性の割合が97%になっている。国連も、発展途上国の女の子の就学率を上げるために様々な工夫をしている。

食べ物のことをとりあげた本もある。現在、日本の食料自給率は、重さで見ると20%になっている。そして、それは廃棄率と同じ割合である。その原因は、食べ物の値段が安いことである。外国産の安い物を遠くから運ぶために油を使い、CO2を排出する。それが温暖化につながり、環境破壊を引き起こしている。外国では、日本の食物を作るために貴重な水を使っている。そのために村の人々が亡くなっている現実を考え直す時期が来ている。地産地消なら近くに運ぶため、環境にも良く、それが平和貢献につながる。

2006年にインドで、働く子どもの代表からジャイプール宣言が出された。宣言文には、全ての子どもが自らの権利を得て、児童労働をなくし、無償義務教育を平等に受けられること等が書かれている。意見表明権、情報への権利は、子どもの権利条約の真ん中にあるものである。意見表明権は、子どもが意見を表明する権利があると同時に大人が子どもの話に耳を傾ける義務があることを示す。話を一生懸命聞いてもらえることは、大切にされることであり、自分のかけがえのなさを感じることである。かけがえのなさを自覚すれば公共心が芽生える。自分が大切にされることで、人を大切にできる。

池田さんから私たちにメッセージをいただきました。

「世界がもし100人の村だったら 子ども編より」

貧しい人びとがしあわせになるためには金持ちになる必要はない、5つのことが満たされればいい。

- 1つめは、きれいな空気と土と水

- 2つめは、ふるさとを離れなくてすむこと

- 3つめは、基礎的な医療をうけられること

- 4つめは、基礎的な教育をうけられること

- 5つめは、伝統文化に誇りをもち、それらを楽しむことができること

この5つがあるところでは、その真ん中に子どもたちの笑い声があふれているはずです。もちろん、大人たちの笑顔も。